top 21 films 2017 (18 + 3)

et voilà, rituellement, les films qui ont fait mon bonheur cette année... enfin, bonheur, façon de parler, je réalise que, dans l'ensemble, ça n'a rien de très guilleret cette sélection, et surtout, emblématiquement,celui qui ouvre la marche, que je range à part, le seul qui n'est pas "un film de l'année"

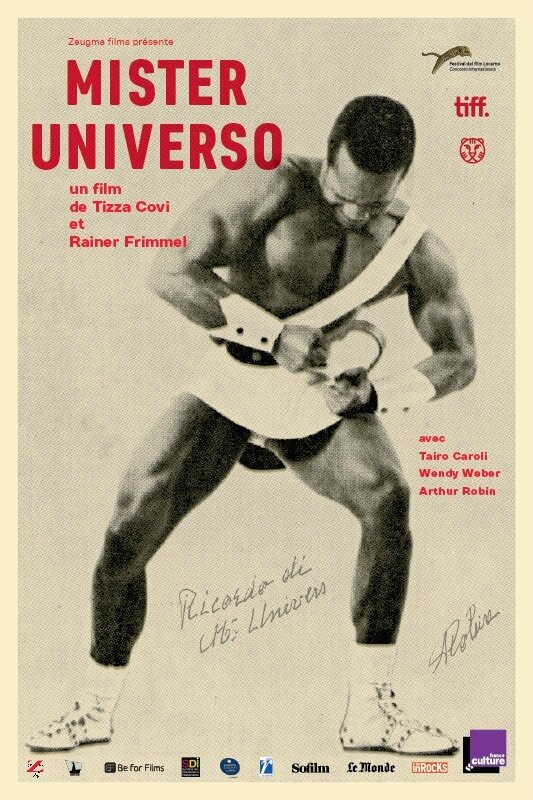

a) parce qu'il s'agit d'une trilogie

b) parce que ces films (1972, 1975, 1979) que j'ai seulement découverts cette année, figurent parmi les plus sublimemennt désespérés (et désespérément sublimes) que je connaisse, il s'agit des trois films autobiographiques de Bill Douglas (My childhood, My ain folk et My way home), dont je ne me suis toujours pas remis, et que je tenais donc à faire figurer à la place d'honneur :

*

Voici tous les autres, rangés par ordre alphabétique :

(parce que c'est un film emblématique, excessif, et qui sent le cramé)

(parce que Joaquin, Joaquin, ooooh Joaquin...)

(parce que trois amis iraniens qui font -joliment- du camping...)

(parce que ma plus belle histoire d'amour c'est vous, Jeanne B.)

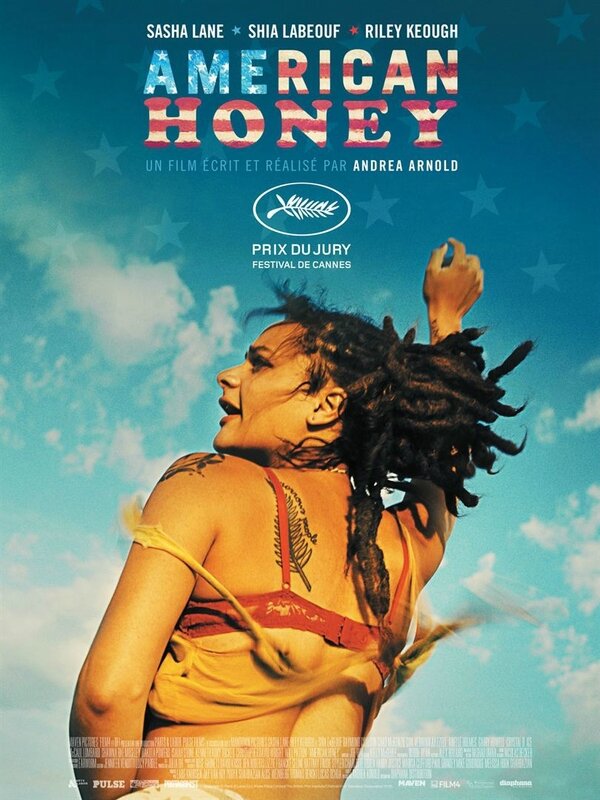

(parce qu'elles sont juste toutes magnifiques -j'inclus la réalisatrice-)

(parce qu'un enfant qui pleure en silence derrière la porte)

Glasses (film de festivâââl), celui qui ouvrait la danse...

(la première fois que j'aime autant un film des frérots Safdie)

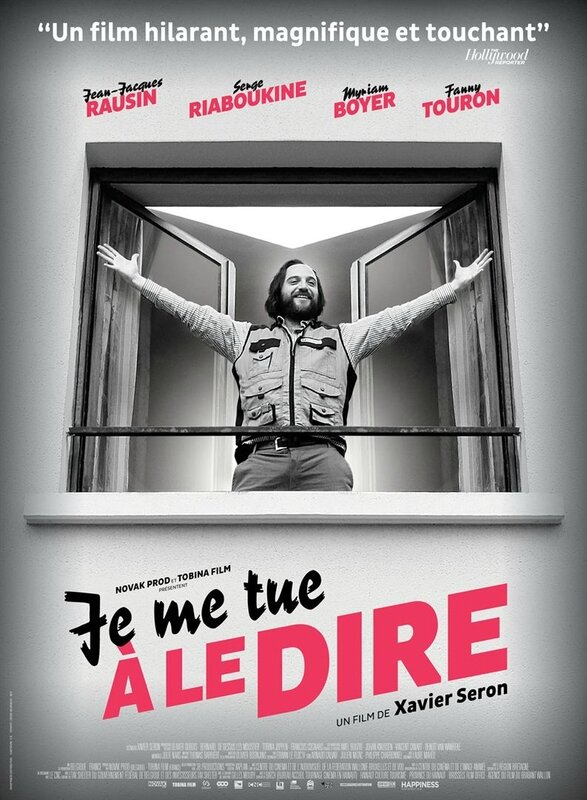

(parce qu'il y a forcément toujours, au final, un film de la Semaine Belge)

(parce que j'adore l'humour finlandais, l'humanité et la concision d'Aki)

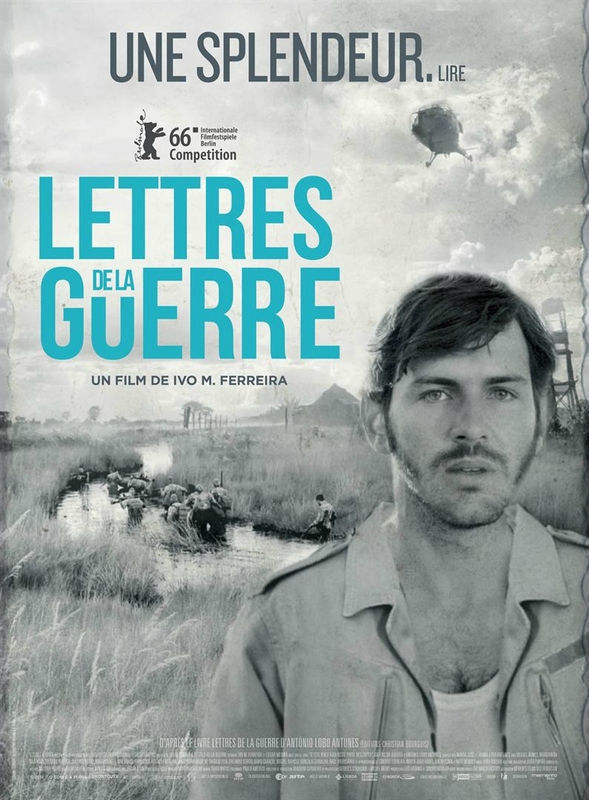

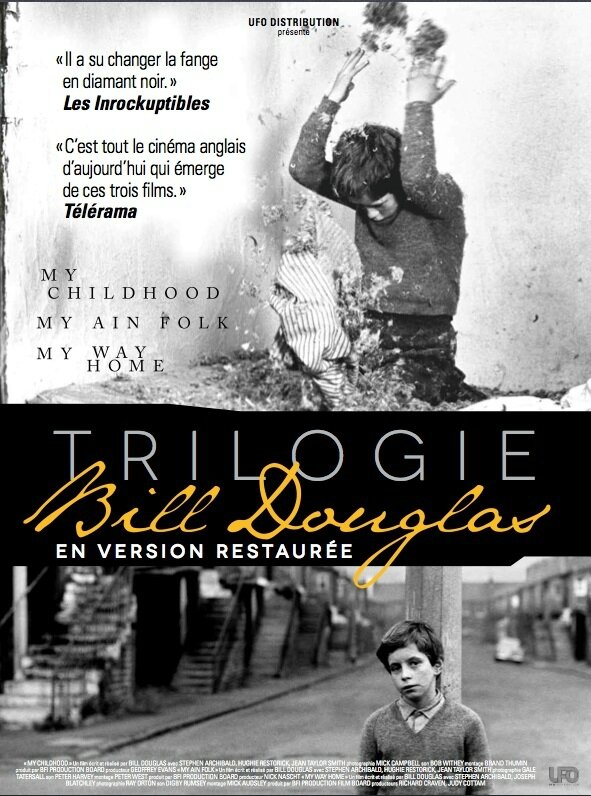

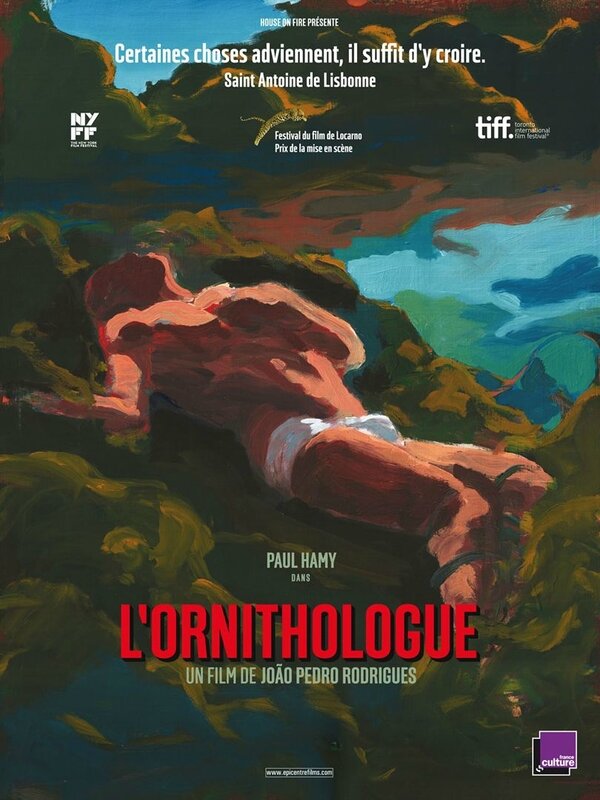

(parce que les Portugais sont gais -um-)

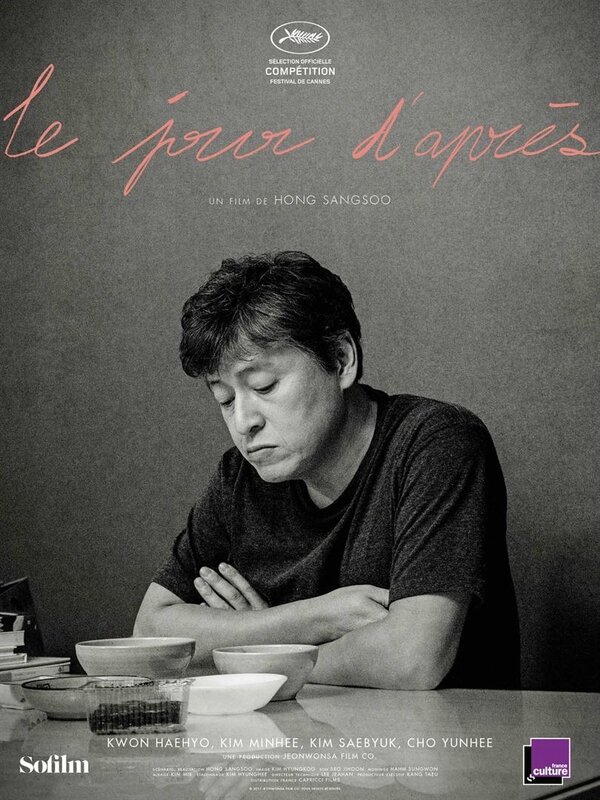

(parce que, parce que... juste parce que Hong Sang Soo, tiens)

(parce que les Portugais sont gais -dos-)

(parce qu'encore une fois, tiens, Hervé avait raison...)

(pour toutes ces demoiselles, sans oublier le congélo...)

(parce que les Portugais sont gais -três- !)

(Quand le Japon fait les yeux dos à Tarkovski)

(des scènes d'amour filmées comme des scènes de violence, et vice-versa)

(boire du vin de pastèque immergé dans sa grotte n'est pas un antidote suffisant)

(une bouffée d'air marin, de campagne, de rêves -et de tendresse aussi-)

*

en faisant les comptes par pays il apparaît :

pays à un film :

Russie, Finlande, Corée, Italie, Belgique

pays à deux films :

Iran, Japon

pays à trois films :

France, Portugal

pays à quatre films :

USA, Grande-Bretagne

(... tiens, c'est une année sans Roumanie... mais avec cinq réalisatrices!)

*

/image%2F0404298%2F20240410%2Fob_6d031e_capture-d-ecran-164.png)

/image%2F0404298%2F20240408%2Fob_7eb60c_https-storage-canalblog-com-42-96-64.jpg)